函館・千代台公園野球場の正面に建つ「久慈次郎像」。

なぜこの地に像があり、どんな人物なのか――その答えを探ると、日本野球史の黎明期に活躍した一人の名捕手の物語が見えてきます。

この記事では、久慈次郎の功績や像の特徴、函館との関わりについて詳しくご紹介します。

- 久慈次郎像の設置場所とその背景

- 久慈次郎が野球界で果たした功績

- 函館と久慈次郎の深い関係

久慈次郎像が建つ場所とその由来

千代台公園野球場にある久慈次郎像の設置背景や特徴を紹介します。

千代台公園野球場とは?函館の野球の聖地

久慈次郎像が立つのは、函館市電「千代台」電停から徒歩約3分の「千代台公園野球場(函館オーシャンスタジアム)」の正面です。

この球場は函館における野球の中心地であり、社会人野球や高校野球の公式戦が数多く開催されています。

地元ファンにとっては、まさに野球の聖地といえる場所です。

像の建立はいつ?39回忌に合わせた記念事業

久慈次郎像が建立されたのは、彼の39回忌にあたる1977年(昭和52年)。

野球界と地域社会における多大な貢献を後世に伝えるため、ゆかりのある人々の協力のもと記念事業として実現しました。

像には、久慈の功績を称える人々の敬意が込められています。

彫刻の特徴と制作した芸術家

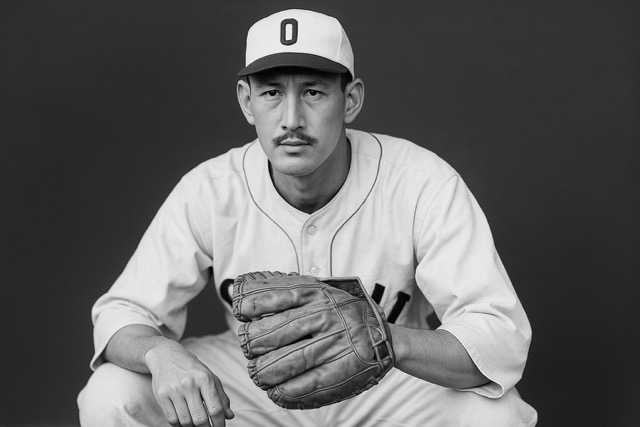

像は、捕手がミットを構えて構える瞬間を写実的に表現した作品です。

ひざを落とし、今にも捕球しそうな緊張感のある構えは、当時のプレーの迫力を感じさせます。

制作を手がけたのは彫刻家・砂原放光氏で、造形の力強さと静かな存在感が印象的です。

巨人・水原茂が揮毫した碑文とその意味

台座に刻まれている「球聖久慈次郎選手の像」という文字は、元読売巨人軍監督・水原茂による直筆です。

戦後野球界を牽引した名将による揮毫は、久慈の偉業に対する最大級の敬意の表れといえるでしょう。

久慈次郎とはどんな人物だったのか

久慈次郎の経歴や野球選手としての特徴、人柄について掘り下げます。

早稲田大学でスター選手として活躍

久慈次郎は1898年、岩手県に生まれました。

早稲田大学野球部ではスター捕手として注目され、当時から将来を嘱望される存在でした。

函館太洋倶楽部での長年の貢献

大学卒業後、彼が選んだのは函館に本拠を置く「函館太洋倶楽部」。

ここで約20年にわたり捕手兼監督を務め、社会人野球の礎を築きました。

守備力の高さと強肩、そしてチームをまとめるリーダーシップは当時から群を抜いていました。

日米野球の主将として見せたリーダーシップ

1934年、ベーブ・ルースやルー・ゲーリックを擁する米大リーグ選抜を迎えた日米野球大会では、久慈が全日本の主将・捕手を務めました。

17歳だった沢村栄治投手を好リードし、強豪に立ち向かった姿は、今も伝説として語り継がれています。

プロ野球辞退と地域への献身

同大会を機に日本初のプロ球団が誕生しますが、久慈は破格の待遇を断り、函館での活動を継続しました。

「巨人初代主将」になる道を選ばなかった理由には、地元への強い思いがありました。

この決断は、函館市民の記憶に深く刻まれています。

久慈次郎と函館の深いつながり

なぜ久慈次郎は函館を選び、どのように地域に貢献したのかを探ります。

函館に根ざした理由と球場建設への関与

久慈は単なる野球選手にとどまらず、函館市民球場の建設にも尽力しました。

野球の普及と環境整備に奔走し、函館が野球の街として発展する基盤をつくった立役者の一人です。

市会議員としての活動と地域貢献

久慈は函館市会議員も務めており、地域スポーツ振興や青少年育成に注力してきました。

球場の整備やスポーツ大会の誘致など、その活動は多岐にわたります。

地元ファンや後進への影響

彼の存在は、地元の若い野球選手たちにとって目標であり続けています。

北海道日本ハムファイターズの関係者も千代台球場を訪れた際、像に敬意を表する様子が報道されることもあり、久慈の精神は今も息づいています。

まとめ|久慈次郎像は函館の野球文化を象徴する存在

久慈次郎の像は、野球界への功績と地域社会への貢献を示す象徴的存在です。

この記事の内容をまとめると、以下のようになります。

- 久慈次郎像は函館市の千代台公園野球場正面にある

- 1977年の39回忌にあわせて建立された記念像

- 捕手姿の像は彫刻家・砂原放光による作品

- 久慈次郎は早稲田大学出身の名捕手で、社会人野球に貢献

- 日米野球で主将を務め、ベーブ・ルースと対戦した実績を持つ

- プロ野球入りを辞退し、函館で球場建設や市議活動に尽力

- 現代でも野球人に敬意をもって語り継がれている人物

函館に訪れた際は、千代台球場の久慈次郎像にもぜひ立ち寄って、その姿に込められた野球への情熱と郷土愛を感じてみてください。